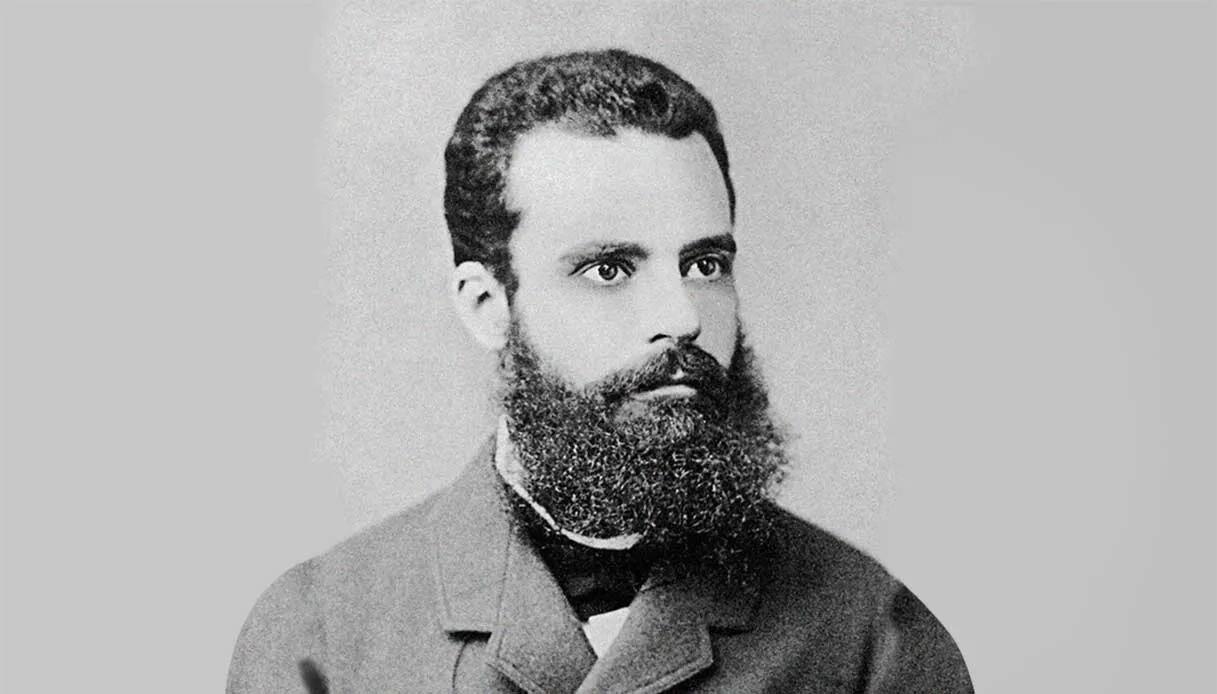

Da Pareto al "principio di Pareto"

Vilfredo Pareto era un ingegnere ferroviario diventato economista. Nel 1896, mentre studiava la distribuzione della ricchezza in Italia, notò che circa l'80% della terra apparteneva al 20% della popolazione. Verificando i dati di altri paesi europei e di epoche diverse, trovò proporzioni simili. Era un'osservazione empirica sulla distribuzione della ricchezza, parte del suo lavoro più ampio sulle élite e la circolazione delle classi sociali.

Pareto non stava formulando una legge universale. Stava documentando un fenomeno ricorrente nelle distribuzioni di ricchezza, che poi estese alle distribuzioni del reddito. Il suo interesse era sociologico ed economico: comprendere come si formano e si mantengono le disuguaglianze nelle società . Parlava di curve di distribuzione, di coefficienti matematici, di analisi statistica rigorosa. Mai, in nessuno dei suoi scritti, suggerì che questa osservazione dovesse diventare un principio guida per l'ottimizzazione o la gestione.

Allora come siamo arrivati dal rigore scientifico di Pareto al mantra semplicistico del "concentrati sul 20% importante"?

Il primo salto: da economia a gestione della qualitÃ

Il primo grande salto avvenne negli anni '40, quando Joseph Juran, un ingegnere della qualità , si imbatté nel lavoro di Pareto. Juran stava cercando modi per migliorare la produzione industriale e notò che la maggior parte dei difetti derivava da un numero limitato di cause. Battezzò questa osservazione "principio di Pareto", anche se Pareto non aveva mai parlato di controllo qualità o produzione industriale.

Fu Juran a coniare l'espressione "vital few and trivial many" - i pochi vitali e i molti triviali. Questa formulazione rappresentò uno spostamento cruciale: da un'osservazione descrittiva su come le cose sono distribuite a un principio prescrittivo su dove concentrare l'attenzione. Pareto descriveva, Juran prescriveva.

Ma Juran almeno manteneva rigore metodologico. Usava analisi statistiche per identificare le cause dei difetti, raccoglieva dati, verificava ipotesi. Il "principio di Pareto" nel controllo qualità era uno strumento analitico, non un dogma.

Il secondo salto: dalla fabbrica al management generale

Negli anni '50 e '60, il principio migrò dal controllo qualità al management generale. I consulenti aziendali, sempre affamati di formule semplici da vendere, videro nel "principio di Pareto" qualcosa di irresistibile: una regola apparentemente scientifica che prometteva di semplificare decisioni complesse.

Ma nel trasferimento si perse ogni rigore. Mentre Juran misurava difetti e identificava cause attraverso analisi statistiche, i nuovi evangelisti del Pareto applicavano la "regola" a intuito. "L'80% delle vendite viene dal 20% dei clienti" diventò verità accettata senza verifica. "L'80% dei risultati viene dal 20% degli sforzi" si trasformò in giustificazione per tagliare tutto quello che sembrava non essenziale.

Nessuno si fermava più a verificare se le proporzioni fossero davvero 80/20. Nessuno controllava se quella distribuzione fosse stabile nel tempo. Nessuno si chiedeva se eliminare l'apparente "80% non produttivo" potesse destabilizzare l'intero sistema.

Il terzo salto: dalla descrizione all'imperativo morale

Con l'avvento della cultura della produttività personale negli anni '80 e '90, il principio subì un'ultima, definitiva mutazione. Non era più solo uno strumento manageriale, ma una filosofia di vita. I guru della produttività proclamavano: "Identifica il 20% delle attività che produce l'80% dei tuoi risultati e elimina tutto il resto!"

Questa versione pop del principio ignorava completamente il contesto originale di Pareto. L'economista italiano stava descrivendo distribuzioni naturali in sistemi complessi, non suggerendo che fossero ottimali o desiderabili. Anzi, gran parte del suo lavoro riguardava proprio i problemi sociali creati da queste distribuzioni diseguali.

Ma ora il "principio di Pareto" era diventato un imperativo morale: sprecare tempo sull'"80% non essenziale" non era solo inefficiente, era quasi immorale. La complessità , la ridondanza, la sperimentazione, l'esplorazione - tutto quello che non produceva risultati immediati e misurabili - diventava suspect.

La distorsione digitale

L'era digitale ha accelerato e amplificato questa distorsione. Gli algoritmi dei social media, progettati per massimizzare engagement, sembrano confermare che solo una piccola percentuale di contenuti genera la maggior parte dell'attenzione. I dati analytics mostrano che pochi prodotti generano la maggior parte dei profitti. Il "principio di Pareto" sembra validato dai big data.

Ma c'è un errore fondamentale: confondiamo osservazione con ottimizzazione. Il fatto che le distribuzioni tendano a sbilanciarsi non significa che dovremmo attivamente eliminare la "coda lunga". Amazon ha costruito il suo impero proprio servendo la coda lunga di prodotti che i negozi fisici consideravano "inefficienti" da tenere in stock. Netflix ha rivoluzionato l'intrattenimento offrendo contenuti di nicchia che la TV tradizionale avrebbe eliminato secondo la logica Pareto.

Il costo nascosto della semplificazione

La trasformazione dell'osservazione di Pareto in principio prescrittivo ha avuto costi nascosti enormi. Quante innovazioni sono state soffocate perché non rientravano nel "20% importante"? Quanti sistemi sono diventati fragili perché privati delle ridondanze apparentemente "inefficienti"? Quante organizzazioni hanno perso capacità di adattamento eliminando tutto quello che non produceva risultati immediati?

Durante la mia esperienza nella transizione digitale del settore creativo, ho visto aziende che avevano "ottimizzato secondo Pareto" trovarsi completamente impreparate al cambiamento. Avevano eliminato come "non essenziale" proprio quella diversità di competenze e quella sperimentazione che poi si rivelò cruciale per navigare la disruption.

Ritorno alle origini

Pareto, l'ingegnere-economista, sarebbe probabilmente orripilato nel vedere come la sua osservazione empirica è stata trasformata. Lui studiava sistemi complessi con rigore matematico, cercando di capire come funzionassero realmente, non di imporre formule semplicistiche per "ottimizzarli".

La vera lezione di Pareto non è "concentrati sul 20%". È che i sistemi complessi producono distribuzioni complesse, spesso controintuitive, che richiedono studio attento, non formule preconfezionate. È che la realtà è più sfumata di qualsiasi principio semplice possa catturare.

La prossima volta che qualcuno invoca il "principio di Pareto" per giustificare tagli, semplificazioni o focus estremi, vale la pena chiedersi: stiamo osservando come funziona realmente il sistema, o stiamo imponendo una formula che ha perso ogni connessione con l'intuizione originale di chi l'ha formulata?

Pareto osservava il mondo com'era, con curiosità scientifica e rigore analitico. Noi abbiamo trasformato la sua osservazione in una prescrizione su come il mondo dovrebbe essere. Nel processo, abbiamo perso sia il rigore sia la saggezza dell'originale.

Iscriviti alla newsletter The Clinical Substrate

Ogni venerdì, pattern recognition attraverso i layer che altri non vedono.